南溪号子简介

南溪号子简介

南溪号子原生于武陵山地区,其核心区为重庆市黔江、酉阳、彭水三区县毗邻的南溪河流域。南溪号子品种多样、题材广泛、内容丰富、旋律优美,在劳动号子中堪称一绝。她的独特魅力,使其成为黔江乃至重庆的一张文化名片,也是人类共同的精神财富。包含搬运号子、工程号子、农事号子、船渔号子、作坊号子和仪式号子等类别,有《大腔板》《九道拐》《三台声》《拦河号》等二十余种腔板(唱腔),具有与山歌、小调融合共生,可与民间吹打乐器配合演唱等特征。

南溪号子的唱词包罗万象,十分丰富,常通过改变山歌、小调的唱腔,再加入适应某种劳动节奏的衬词和花腔而成。南溪河流域有着极为丰富的小调和多种多样的仪式歌,将小调、仪式歌变成号子来进行演唱,是南溪号子的一个显著特点。

一般认为山歌与号子的主要区别在于号子必须伴随劳动歌唱,而山歌却可以在不与劳动相联系的场合歌唱。南溪号子却不尽然,不劳动的时候,南溪人也有唱号子甚至“斗号子”(号子演唱比赛,也称“唱对台”“扯号子皮”)的习俗。

南溪号子是多声部自然和声的劳动号子,常见的唱腔(声部)包括领声、尖声、莽声、足同四种。当然,这四种唱腔并不是每一首南溪号子都具备,有独喊、二人对喊、一喊众和、领尖莽和等多种演唱形式。但最为普遍也是最有特色的还是一人领唱,两人扮尖声帮腔,三人以上唱莽声衬托,众人齐唱衬词、语气助词或尾音的多声部形式,从而形成高、中、低音互相应和的天籁之声。

2005年,南溪号子入选第一批国家级非遗名录。

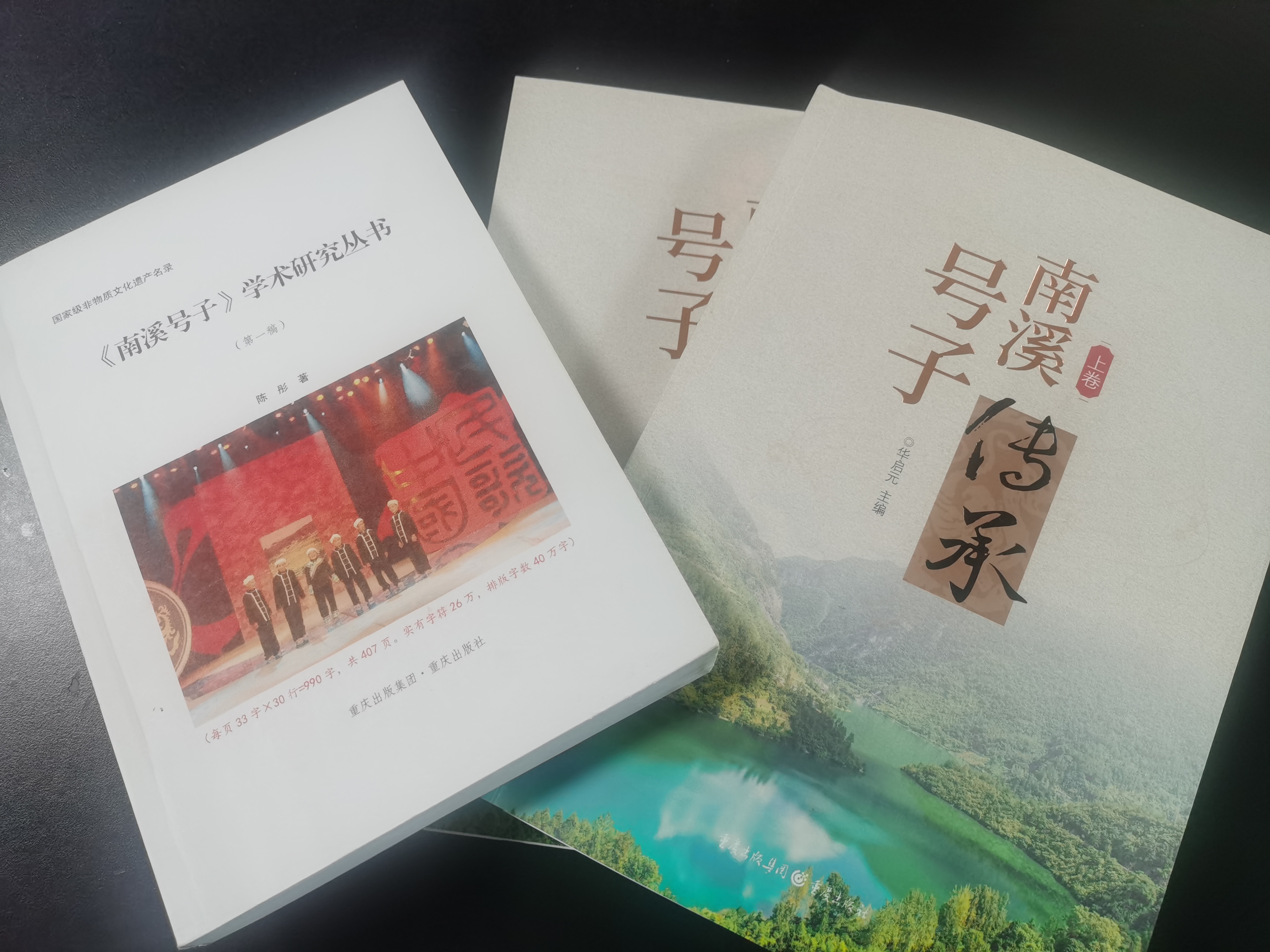

十多年来,我们通过不断地记录和研究、保护和传承、宣传和推广,目前已经形成了《南溪号子国家级传承人自传》《南溪号子学术研究丛书》《南溪号子传承》等学术专著,在鹅池镇中心校建成市级教育传承基地、在南溪村、学堂村等建设村级传承基地、编撰了共7批次校本传习读本,新创编歌曲《南溪号子九道拐》,融合南溪号子元素创编舞蹈《犇》,并组织参加第十九届群星奖重庆市选拔赛荣获二等奖,《南溪号子好美妙》参加山西卫视《歌从黄河来》栏目入围全国12强。

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

微信

微信

微博

微博

您当前位置:

您当前位置: